Oleh: Khairunnisa Hazimah

Kategori Juara Favorit

“Aku bukan budak. Aku manusia yang bisa berpikir dan belajar.”

— Nyai Ontosoroh, Bumi Manusia

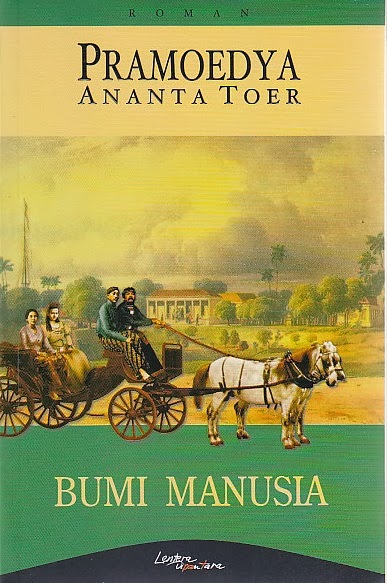

Ingatkah Anda pada Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer? Minimal sekali seumur hidup, patutlah kita mencium harum buku ini. Ia seperti hidangan padat gizi yang mengenyangkan dahaga perempuan akan keadilan.

Jika penganut feminisme menelusuri akar gerakan di tanah Bumi Manusia, mereka seharusnya berhenti sejenak di halaman-halaman tempat Nyai Ontosoroh berdiri. Ia bukan sekadar tokoh fiksi, tetapi nyala kesadaran yang menubuh dalam diri perempuan-perempuan yang ditolak merdeka, disisihkan hukum, dan dilecehkan adat. Hingga kini, baik tubuh alam maupun perempuan, masih sering diperkosa. Perempuan bagai Pulau Gag di Papua—indah, mempesona, namun tak diizinkan bebas.

Belajar, bagi sebagian masyarakat, seolah “haram” bagi perempuan. Layaknya najis yang akan mencemari surau. Buku ini menyuguhkan kenyataan pahit yang begitu mengenyangkan—dan memunculkan pertanyaan: masihkah ada Nyai Ontosoroh di zaman sekarang? Jawabannya: ada, tetapi dengan jalan hidup berbeda. Mereka tak bersuamikan kolonial, tak pula memiliki pasangan yang rajin membaca, sehingga adegan “mencuri ilmu” dari buku milik suami sulit direka ulang.

Banyak perempuan tak sempat menamatkan sekolah karena dinikahkan muda, lalu diceraikan tanpa bekal keterampilan. Mereka akhirnya terdampar di pinggiran kota, bersama anak-anak yang lapar. Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia (8,17 tahun) tertinggal dari laki-laki (8,92 tahun). Di pedesaan, lebih dari 31% perempuan hanya lulusan SD. Tahun 2024 mencatat lebih dari 28.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga, mayoritas korbannya adalah perempuan—banyak di antaranya diceraikan tanpa perlindungan hukum, tanpa akses pendidikan, tanpa daya tawar untuk bangkit.

Mereka bukan tak cerdas. Mereka hanya tak diberi kesempatan, sebagaimana Nyai dahulu mencuri pengetahuan dari buku-buku suaminya.

Buku ini mencabik tirai tipis yang selama ini menutupi pandanganku terhadap ketimpangan di sekitar. Aku tak lagi bisa sekadar hanyut dalam kalimat-kalimat Nyai Ontosoroh. Aku ingin menjahit ulang semangatnya ke dalam setiap helai rambut perempuan.

Di sekelilingku, banyak perempuan yang tak diundang dalam diskusi masa depan. Mereka yang dilabeli janda tuna karya—diceraikan, ditinggalkan, atau kehilangan suami, tanpa pekerjaan layak. Mereka hidup, tapi tak benar-benar “dihidupkan”. Tak ada buku untuk mereka curi, apalagi guru tak resmi di rumah. Sering kali mereka hanya bisa menerima nasib, menuliskan kata “ikhlas” di dahi, meski tubuh dan batin terus digerus waktu.

Jika membaca hanya berhenti pada kenikmatan intelektual, lalu untuk apa? Bagi Nyai, membaca adalah keberanian untuk bertindak. Maka aku pun mulai memperjuangkan pengabdian kecil: program pemberdayaan digital marketing bagi para janda tuna karya di daerahku. Program ini masih kuajukan pada pemerintah melalui pendanaan Simbelmawa.

Mimpiku sederhana: setiap Jumat sore, balai desa yang kosong berubah menjadi kelas informal. Kami belajar mengemas produk olahan rumah, membuka akun media sosial, memahami desain visual sederhana, hingga mengenal strategi pemasaran. Namun di balik semua itu, sesungguhnya kami sedang menyulam kembali harga diri.

Dari mereka, aku belajar bahwa pendidikan bukan hak istimewa, melainkan jalan pulang menuju kemerdekaan. Aku berkelana mencari ilmu sebelum mengajarkan. Bagiku, kesuksesan bukan pujian untuk program ini, melainkan kemenangan bagi Nyai Ontosoroh yang hidup di tubuh ibu-ibu itu. Mereka mungkin tak pernah membaca Bumi Manusia, tapi menuliskannya ulang lewat pilihan hidupnya hari ini.

Buku ini mengubah hidupku karena ia tak berakhir di halaman terakhir. Ia menjalar, menjelma, dan menjadi pengabdian nyata. Aku ingin menjadi saksi bahwa kata-kata Nyai bukan hanya indah untuk dikutip, tetapi juga tajam jika dihidupi.

“Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa-apa,” kata Nyai. Kalimat itu menancap di dadaku seperti peniti. Maka inilah sikapku: menjadikan pendidikan sebagai senjata yang sunyi namun paling tajam. Setiap layar gawai yang berhasil disentuh para perempuan itu adalah satu langkah menjauh dari sunyi yang melumpuhkan.

Aku menulis ini bukan karena sudah sampai. Aku masih berjalan, belajar, dan berusaha menapaki jejak Nyai dalam dunia yang serba tak pasti. Tapi jika besok ada perempuan yang tersenyum di ujung kelas daring karena postingan jualannya viral, aku tahu aku telah melawan—sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.

Editor: Tim Ngajiliterasi