Oleh: Syamsa Hawa

Saat sore itu saya membaca pengumuman ajang menulis artikel bertema “Buku yang Mengubah Hidupku” di laman Instagram @ngajiliterasigramedia, saya terdiam cukup lama. Ada keinginan untuk ikut menulis, tapi ragu. Mungkin tulisan saya tidak menarik, pikir saya—karena saya tidak punya kisah yang bombastis.

Saya tidak punya cerita tentang bagaimana sebuah buku mengubah arah hidup, membuat saya berani, lalu berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa.

Tidak.

Sayangnya, saya tidak punya kisah seperti itu.

Yang saya punya hanyalah beberapa buku lama, jumlahnya tidak pernah bertambah sejak kecil. Terakhir kali saya membeli buku adalah saat berusia 14 tahun. Setelah itu, tidak sekalipun keluarga kami sempat membeli buku baru.

Sepanjang masa remaja, saya hampir tidak membaca. Waktu habis untuk membantu orang tua di rumah dan di ladang. Kadang, di sela-sela bekerja, saya teringat keinginan untuk membaca buku lain—tidak harus baru—asal berbeda dari yang itu-itu saja. Sebab setiap kali pulang ke rumah, yang saya temui selalu buku yang sama.

Dan hingga kini, buku-buku itu masih di sana. Saat melihat mereka, saya bertanya dalam hati: “Di antara kalian, mana yang mengubah hidup saya?”

Saya rasa… semuanya.

Buku yang Hidup di Dalam Diri

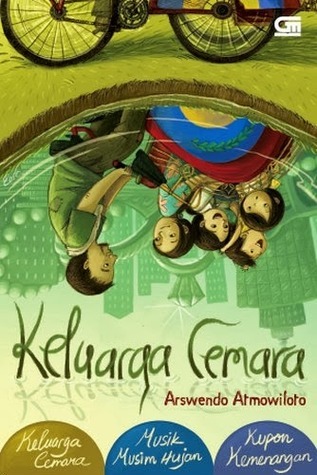

Karena keadaan, saya terbiasa membaca ulang buku yang sama berkali-kali. Buku yang paling sering saya baca adalah “Keluarga Cemara.” Sampulnya bergambar becak yang dikayuh Abah, dengan Emak, Euis, Ara, dan Agil di bangku penumpang—semuanya tampak terbalik. Dulu saya mengira sampulnya salah cetak. Ternyata, itu pantulan dari air jalanan becek yang dilalui becak Abah. Saya dan adik terkagum-kagum melihatnya.

Cerita-cerita dalam buku itu menemani masa kecil, remaja, hingga dewasa. Setiap kali membacanya, mata saya basah. Rasanya seperti benar-benar hidup bersama mereka—merasakan pahit, manis, dan getir kehidupan keluarga Cemara.

Buku itu tidak mengubah saya secara drastis. Saya tetap manusia biasa yang kadang nakal, mudah putus asa, dan penuh kesalahan. Tapi buku itu mengisi perasaan saya. Ia membuat hati saya menjadi lebih baik setiap kali membacanya kembali. Ia tidak hanya hidup di rak, tapi juga di dalam diri saya.

Saya mungkin terlalu meromantisasi fiksi, tapi bagi seseorang yang sering merasa sepi, kisah yang hidup bisa menjadi teman yang nyata.

Bukan Buku yang Mengubah Hidupku, Tapi Buku yang Hidup

Saya bukanlah anak nakal yang berubah menjadi baik karena membaca buku. Saya hanya anak yang tumbuh biasa saja—dan mungkin karena itu, perubahan kecil justru terasa lebih berarti.

Jadi, mungkin saya tidak bisa berkata “buku mengubah hidupku,”

tapi saya bisa berkata dengan jujur,

“buku yang hidup, mengubahku.”

Jika seorang anak adalah kertas putih, maka bukan hanya orang tua dan lingkungan yang memberi warna, tapi juga bacaan. Hanya bacaan yang hidup yang mampu memberi pengaruh mendalam.

Saya menyukai bacaan yang terasa hidup—baik fiksi maupun nonfiksi—yang membuat saya ikut bergerak di dalam ceritanya, ikut mengalami, ikut tersentuh. Di sanalah saya menemukan kebahagiaan paling sederhana: membaca.

Buku-buku yang hidup memberi saya semangat baru. Mereka memperbarui kesabaran, menemani kekosongan, dan mengisi ruang hampa di hati. Meskipun buku-buku itu saya baca berulang kali, setiap kali membuka halaman, saya menemukan makna baru.

Saya percaya, buku yang baik dan dicintai pembacanya adalah buku yang akan terus menumbuhkan kesadaran—tidak lekang oleh waktu. Mewariskan literasi seperti itu adalah bentuk kekayaan sejati yang tidak akan habis dinikmati, oleh siapa pun, kapan pun.

Tentang Buku, Kehilangan, dan Kerinduan

Salah satu keberuntungan yang pernah saya miliki adalah saat bisa mengakses iPusnas, aplikasi resmi Perpustakaan Nasional RI. Tahun 2023, ketika saya baru memiliki ponsel yang cukup layak, saya bisa membaca banyak buku di sana.

Namun, di awal 2024, aplikasi itu tak lagi bisa dibuka di ponsel saya yang berteknologi lawas—Android 7. Entah mengapa, tiba-tiba saya merasa kehilangan besar. Bagi orang lain mungkin sepele, tapi bagi saya, itu kehilangan yang nyata.

Untungnya, saya masih menyimpan beberapa catatan dari buku-buku yang pernah saya baca. Dari “Gunung Kelima” karya Paulo Coelho, saya menulis:

“Setiap nabi Allah berjalan di garis takdirnya, tetapi mereka yang menjalani takdirnya dengan kesadaran dan keinginan sendiri adalah orang yang berhasil mengubah nasibnya.”

Dari “Le Petit Prince”, saya mencatat:

“Yang terpenting, tidak tampak di mata.”

Kalimat itu, sesederhana apa pun, membuat saya menitikkan air mata.

Membaca kembali catatan-catatan itu seperti bertemu dengan sahabat lama. Saya rindu kisah-kisah itu. Saya ingin membaca lagi, bahkan ingin memiliki bukunya. Rasanya seperti rindu pada seseorang yang pernah mengisi hidup, lalu pergi tanpa pamit.

Penutup

Kini saya sering bertanya, apakah saya masih akan punya kesempatan untuk membaca banyak buku, menjelajahi dunia melalui kisah, bertemu tokoh-tokoh, dan memahami manusia lewat cerita mereka?

Saya tak tahu.

Yang saya tahu, saya pernah merasa cukup bahagia hanya dengan membaca. Dan rasa cukup itu—hadiah kecil dari buku-buku yang hidup—adalah hal paling berharga dalam hidup saya.

Editor: Tim Ngajiliterasi