Oleh: Emilia Fatmawati

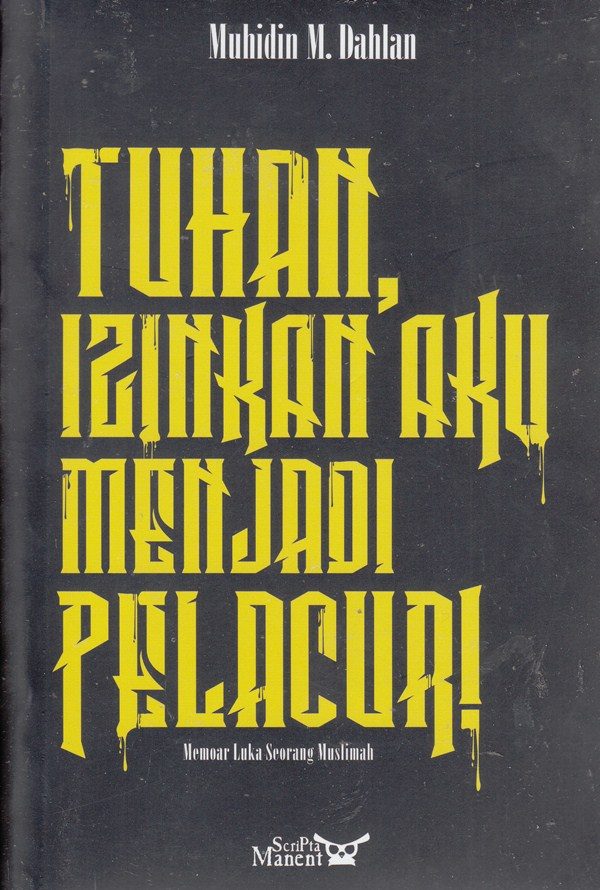

Siapa yang tidak tahu Muhidin M. Dahlan? Penulis yang terkenal lewat novel kontroversial Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini kian melejit setelah karya besarnya diadaptasi menjadi film layar lebar garapan Hanung Bramantyo.

Tak jauh berbeda dengan novelnya, film ini pun menghadirkan pro dan kontra, terutama dari segi judul yang menimbulkan kekhawatiran segelintir pihak. Padahal, seperti halnya pepatah don’t judge a book by its cover, film pun seharusnya tak dinilai hanya dari judul yang tampak “tidak normawi”.

Novel yang mengisahkan perjalanan batin Nidah Kirani (Kiran) dalam mengarungi gonjang-ganjing keimanan menyajikan isu yang jarang diangkat khalayak ramai. Bukan semata tentang perjalanan seorang Hawa menjadi pelacur, bukan pula sekadar kisah patah hati seorang perempuan yang dikelabui makhluk bernama lelaki. Lebih dalam dari itu, Kiran merefleksikan betapa perihnya kehidupan ketika keimanan dipermainkan.

Kita sama-sama tahu, sefiksi-fiksinya novel, pasti ada pembaca yang related. Tak peduli seberapa sering penulis menegaskan bahwa tulisannya hanyalah karangan belaka, tetap saja akan ada pembaca yang merasa kisahnya serupa. Walau pada akhirnya semua itu sering ditepis dengan dalih “hanya kebetulan semata”. Apalagi novel ini, yang diangkat langsung dari kisah nyata.

Jika setiap pembaca memiliki satu buku yang membuatnya jatuh cinta pada membaca, maka pasti ada juga buku yang mengubah hidupnya. Bagi saya, buku ini menjadi titik balik dan pemantik terbesar dinamika kehidupanku.

Tiga tahun lalu, saya hanyalah mahasiswi semester tiga di sebuah universitas “agamais” di Bumi Parahyangan. Busana yang menjuntai, tasbih di jari yang tak bosan berputar, sikap yang tak berani menatap lelaki, serta seabrek kajian yang rutin saya hadiri membuat teman-teman segan untuk sekadar melempar candaan. Padahal saya perempuan biasa, bukan Siti Maryam sang gadis suci nan mulia.

Sedari kecil saya senang membaca, tetapi sebuah forum “pengajian” yang saya ikuti sejak memutuskan mengeksekusi segala mimpi demi juntaian kain penutup harga diri turut memenggal kegemaran itu. Saya tak lagi sudi membaca tulisan fiksi. Mereka bilang, novel-novel tak lebih penting dari buku-buku tentang kehidupan Nabi. Hanya satu pengecualian: buku tentang pergerakan jemaah yang justru diharamkan beredar oleh pemerintah.

Saat SMA, teman-teman berkata bahwa Tuhan sedang mengetuk hatiku ketika hal paling tak kusuka dari agama malah mendadak kupuja-puja—hidayah, katanya. Maksud mereka tak kupahami betul. Yang pasti, rasanya seperti hawa yang kehausan, berlari-lari mencari air. Hingga sampailah aku di sini—seperti dihidangkan susu dari mata air surga. Forum jemaah ini berdedikasi “mendakwahkan agama Nabi”, memperjuangkan Tuhan, katanya.

Pagi, siang, petang, malam, bahkan dini hari penuh dengan sujud yang tak terhitung lagi. Ustaz ini-itu, pembinaan di sana-sini-situ, semua saya buru demi sepatah dua patah pemahaman yang menenangkan dahaga. Saya pikir, saya telah lurus. Namun, ayah dan ibu malah curiga, “Gak salah ngaji kan, kamu?” tanya mereka.

Saya hanya seorang awam yang ketika disajikan ayat tak berani mengelak. Seorang awam yang ketika disajikan hadis langsung manut mengikuti. Sesekali ragu memang bergejolak, tetapi cepat-cepat kupadamkan. Toh, sebagian besar pengajar agama juga mengharamkan beberapa narasi pertanyaan.

Namun, kerinduan membaca novel tak pernah benar-benar padam. Hingga akhirnya, seonggok buku dengan judul tabu milik teman sekamarku tak lagi dapat kuabaikan. Aneh, bagai membaca buku harian sendiri. Cerita Kiran begitu mirip dengan kisah yang kujalani. Benarkah kelompok yang kuikuti sama dengan kelompok yang disinggung dalam novel ini?

Bergejolak semua rasa. Dada berdebar cepat. Butuh tiga tahun untuk mengurai semua fakta. Walau enggan menerima, kenyataan tak dapat dielak: aku hanyalah hamba yang ditunggangi penjual agama. Dengan iming-iming surga, aku diguna-guna untuk melawan negara—meruntuhkannya juga.

Bodohnya, malah Tuhan yang kudemo. Setelah semua yang kukorbankan, setelah mati-matian “berniaga” dalam perdagangan yang katanya diridai Tuhan, aku merasa disia-siakan oleh Dzat yang paling kucintai: Tuhanku sendiri.

“Aku seperti Hawa yang dicampakkan di tanah tandus. Ia menggelepar-gelepar setelah dibuang dari semua impian indah surgawi yang penuh pesona.” — hlm. 114

“Aku pengkhianat atau aku dikhianati?” — hlm. 112

Terombang-ambing seperti Kiran. Di lain tempat, jemaah melabeliku pengkhianat. Sama seperti Kiran, aku pun heran. Akhirnya, kumulai semuanya dari awal—mempertanyakan banyak hal. Pertanyaan tabu yang membuatku berkali-kali dihardik oknum agamawan. Pernah disebut sesat, dituduh murtad, bahkan dicap kafir.

Namun, ekspedisi pencarian kebenaran ini tetap kulanjutkan. Setelah lama menyalahkan Tuhan atas takdir yang ditulis-Nya, sedikit demi sedikit aku mulai memahami:

“Mungkin Tuhan ingin aku memujanya dengan benar, dengan tulus. Bukan sekadar karena surga, bukan pula karena takut neraka.”

Terima kasih, Kiran. Karenamu, segala ragu kini tak lagi kutakuti. Segudang tanya yang dulu terpenjara kini bebas keluar dari mulutku. Pertanyaan tentang Tuhan, agama, dan segala hal yang selama ini kupuja tak lagi kuabaikan.

Dulu, kupikir tunduk tanpa tapi dan taat tanpa tanya adalah refleksi tertinggi keimanan. Namun nyatanya, agama tak pernah meniadakan akal. Justru agama menuntut harmonisasi antara keduanya.

Masih dengan perkelahian batin, novel ini kukirim juga kepada beberapa rekan sejawat yang masih aktif di jemaah. Tidak semua, hanya segelintir kaum hawa terdekat. Sempat bersitegang memang, tapi aku tahu mereka hanya butuh pemantik—awalan untuk membuka mata.

Walau sempat bimbang, “aku ini diselamatkan atau disesatkan?”, berkat Kiran aku semakin banyak membaca. Semakin paham bahwa ayat pun bisa disalahgunakan. Memahami firman Allah ternyata tak cukup hanya dengan tafsir tekstual, tetapi juga perlu konteks.

Muhidin M. Dahlan menyingkap fakta bahwa kelompok radikal banyak menyasar kaum hawa—terutama mereka yang baru menyesap hidayah, atau istilahnya baru hijrah. Orang yang baru hijrah itu buta, bukan buta agama, tapi buta dalam beragama. Mereka kehausan, sehingga siapa pun yang menyajikan “minuman” akan langsung dihampiri. Target yang pas bagi sekelompok oknum gila kuasa yang menghalalkan segala cara, termasuk menjual agama demi ambisi pribadi.

Kini, agamawan harus lebih terbuka. Sudah bukan zamannya menutupi kecongkakan segelintir oknum dengan sanggahan “beragama jangan banyak tanya”. Dari sana, banyak pula hawa yang “dilacurkan” atas nama agama.

Buku Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur tak hanya mengubah hidupku, tapi juga menyelamatkan keimananku—dan mungkin, menyelamatkan banyak korban lain yang senasib denganku. Semoga semakin banyak hawa yang membacanya, agar “Kiran-Kiran” lain yang masih terjerembab dapat segera selamat dan berani mulai bertanya.

Editor: Tim Ngajiliterasi